第15回公判傍聴記

崩された「くし歯防潮堤」の主張

6月12日の第15回公判の証人は、今村文彦・東北大学教授だった。今村教授は、東北大学の災害科学国際研究所長。津波工学の第一人者で、原子力安全・保安院、地震調査研究推進本部(地震本部)、土木学会、中央防災会議で専門家の委員として関わっていた[1]。福島第一原発事故に関わるすべての津波想定の審議に加わっていた重要な証人だ。

証言のポイントは三つあった。

- 「事故は防げなかった」とする被告人側の主張の柱を、今村教授の証言が崩した。今村教授は、地震本部の長期評価(2002)の15.7m津波に備えようとすれば、福島第一1号機から4号機の建屋の前に、ある程度の高さの防潮壁を設置することになり、それが設けてあれば、東日本大震災の津波も「かなり止められただろう」と述べた。

被告人側は、15.7m対策として防潮壁を設置するならば敷地南側、北側など一部に限られるため、それでは今回の津波は防げなかったと主張していた。 - 一方で、「福島沖でも津波地震が発生する」とした長期評価の信頼性について、今村教授は、「どこでも発生するとする根拠はわかりませんでした」「少し荒っぽいという感じをうけていた」「直ちに対策をとるべきとは考えなかった」と述べ、津波の予見可能性については、東電側の主張に沿った証言をした。

- 安全審査を担当する今村教授が、規制を受ける側の東電と、何度も一対一で、審議の進め方などについて非公式の場で話し合っていたことが明らかになった。その場で今村教授は、津波対策の先送りに「お墨付き」を与えていた。本来は公開の審議会で、多様な分野の専門家で議論されるべきテーマだ。

◯「15.7m対策で、311の津波も止められた」

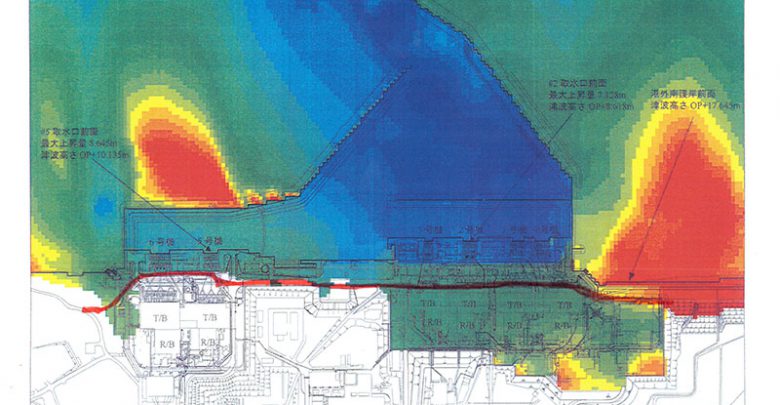

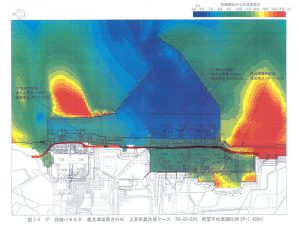

今回の公判で一番注目されたシーンだろう。検察官役の久保内浩嗣弁護士の「長期評価の試算にもとづけば、どの場所に鉛直壁(防潮壁)を設置するか」という質問に、今村教授は、敷地の北側と南側の一部だけでなく、1号機から4号機の建屋前の全面に設置が必要だと、赤ペンで書き入れた(イメージ図)。

そして、そこにある程度の高さの防潮壁があれば、311時の津波も「かなり止められたと考えられる」と証言した。

これまで被告人側は、長期評価の津波対策としては建設するならば、敷地南側と北側を中心とした一部だけにクシ歯のように防潮壁を配置したから、事故時の津波は防げなかったと主張していた。15.7m想定は敷地南側が最も津波が高く、1号機から4号機の建屋前からは、津波は敷地を超えないので防潮壁は作る計画にはならなかった。東日本大震災の時の津波は襲来する方向や高さが異なっていたから、それでは防げなかったという理由だ。

ところが今村教授は、津波の周期によっては、防波堤の内側の港の中で津波が増幅される可能性があるので、15.7m想定の場合でも、1号機から4号機の前に全面的に、防潮壁を検討しなければならないと述べた。

被告人側が主張していた「事故は避けられなかった」とする根拠が、津波工学の第一人者によって崩されたことになる。

◯「長期評価の根拠、わからない」

長期評価の信頼性については、弁護側の宮村啓太弁護士の質問に、以下のように否定的な意見を述べた。

宮村「長期評価で、津波地震が日本海溝沿いのどこでも発生する可能性があるとしたことについて」

今村「非常に違和感がありました。根拠はわかりませんでした」

宮村「日本海溝沿いは、同じ構造を持っていると言えるか」

今村「難しかったと思います」

ただし、今村教授は、事故前に土木学会が実施したアンケート(2004)では、次のように地震本部の見解に近い側に回答していた。

「過去に発生例がある三陸沖と房総沖で津波地震が活動的で、他の領域は活動的でない」0.4

「三陸沖から房総沖までのどこでも津波地震が発生するという地震本部と同様の見解」0.6

土木学会が2009年に実施したアンケートでも同様に、福島沖でも津波地震が発生しうるとする見解に重きを置いていた。

「三陸沖と房総沖のみで発生するという見解」0.3

「津波地震がどこでも発生するが、北部に比べ南部ではすべり量が小さい(津波が小さい)とする見解」0.6

「津波地震がどこでも発生し、北部と南部では同程度のすべり量の津波地震が発生する」0.1

また、今村教授は2007年3月から地震本部地震調査委員会のメンバーになっており、長期評価(2002)の改訂作業にも加わっていた。この改訂は2011年の事故直前まで進められていたが、改訂版でも津波地震は福島沖を含むどこでも起きるとされていた。これについて、議事録等を見ても、今村教授が「根拠がない」と異議を唱えていたことは記録されていない。

今村教授は、アンケートについて「答えにくい選択肢だった」と述べたが、福島沖での津波地震が、後述するように「1万年に1回も起きない」と考えていたようには見えない。

◯津波工学の専門家だが、原子力規制の専門家ではない

2008年7月31日に、武藤栄元副社長が長期評価の対策を先延ばしし、土木学会の審議に委ねた、いわゆる「ちゃぶ台返し」の妥当性について、今村教授は以下のように証言した。

宮村「まず土木学会で審議するのは妥当な手順か」

今村「合理性がある」

宮村「土木学会の議論を経ずに、直ちに対策工事を行うべきだと考えたか」

今村「考えていませんでした」

宮村「運転を停止すべきとは考えたか」

今村「そこまでの根拠、データ、知見はありませんでした」

また、裁判官の質問に対しても

「(長期評価を取り入れる)切迫性は感じていませんでした。現地での調査も重要と考えていて、少し時間がかかると思っていました」と答えた。

このやりとりを傍聴していて、今村教授の判断、行動には理解しにくい点がいくつもあった。

一つは、東電から「土木学会で時間をかけて審議し、そのあと対策をする」という説明を受け、保安院の審議会に諮ることもなく了承したことだ。

バックチェックでは「施設(原発)の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波を想定する」と定められていた[2]。ここで「極めてまれ」とは、1万年に1回しか起きないような津波のことを指すと解釈されていた[3]。

さらに、津波想定の見直しを含む、古い原発の耐震安全性のバックチェックは、耐震指針が改訂された2006年9月から3年以内が締め切りだった。当時、指針を担当する原子力安全委員会の水間英城・審査指針課長は、電力各社に対して「3年以内、(13か月に1回行う)定期検査2回以内でバックチェックを終えてほしい。それでダメなら原子炉を停止して、再審査」と強く求めていた[4]。

福島沖の津波地震は、「1万年に1回以下のまれな津波」と判断される可能性はほとんどなかったのに、土木学会で審議しなければならないと判断した根拠は、今村教授からは示されなかった。長期評価について専門家で議論が分かれていることを今村教授は主張したが、1万年に1回も起きないとするだけの強い証拠は無かった。そして、それは土木学会で検討するテーマではなく、地震学者の領域だ。

二つ目は、すぐに対策を始めず、土木学会で2012年までかけて審議しても良いと了承したことだ。「切迫性がなかった」「現地での調査が必要と考えた」と今村教授は述べたが、バックチェックで想定すべきと定められた津波は「極めてまれな津波」で、「切迫している津波」ではない。また2007年には、原発から5キロ地点で、東電の従来の想定(土木学会の手法による)では説明できない、大津波による津波堆積物がすでに見つかっていた。

そんな状況のもとでも、時間をかけて土木学会で検討し、バックチェック期限を破っても「合理性」があったとする根拠は何か。バックチェック期限を破って運転を続ける間、原発に一定の安全性は確保されていたのだろうか。

それらを判断するのは、津波工学が専門の今村教授だけではなく、公開の保安院の審議で、多様な専門家で話し合って決めるべきだったはずだ。

今村教授は、規制対象の東電と、非公開の場で接触して、安全審査の方向性についてアドバイスしたり、先延ばしを了承したりしていたことが、公判で示された東電社員との面談記録から明らかになった。

このような不透明な手続き、専門分野から踏み越えた領域での今村教授の「判断」が、事故につながっている。そのような形で専門家を使った東電の狡猾さに、まんまと引っかかったとも言える。

[1] 原子力安全・保安院で福島第一原発の耐震バックチェックの審査をする委員会に所属。

地震調査研究推進本部(地震本部)の地震調査委員会委員(2007〜)で、同委員会の津波評価部会長。

中央防災会議の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会(2004〜)で委員。

土木学会の津波評価部会委員(1999〜)

[2] 新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価及び確認

に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準について(2006年9月20日 原子力安全・保安院)のp.44

[3] 政府事故調 水間英城(元原子力安全委員会審査指針課長)聴取結果書

http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/fu_koukai/pdf_2/235.pdf

[4] 鎭目宰司「漂流する責任:原子力発電をめぐる力学を追う(上)」岩波『科学』2015年12月号p.1204

-390x220.jpg)