事故から10年 福島第一原発を見てきました

事故から10年経過し、福島第一原発の中も、ずいぶん様子が変わっているようです。東京電力が開催した報道関係者の合同取材に加わり、2021年2月20日に敷地の中に入りました(写真はすべて代表撮影によるものです)。

富岡駅に午前10時すぎに集合し、マイクロバスで福島第一原発に向かいます。新事務本館前(1)(2016年10月完成)で下車して隣接する入退域管理施設(2)に歩いて向かいます。ホールボディカウンターによる検査(体内にどのくらい放射性物質があるか、入域前後で調べる)、個人線量計の受け取りなどの手続きをします。

施設にある大型休憩所(2015年5月完成9階建て)には、コンビニ(3)や食堂もあります。事故の後始末をするため毎日4千人ぐらいの人が作業しておられますが、その憩いの場です。

7階からは、敷地内に汚染水のタンクがびっしり並んでいる様子(4)を見ることができます。福島第一原発は大熊町、双葉町にまたがり南北約3.4キロ、東西約1.5キロ、面積は350万平方メートルあります。1号機から、東日本大震災・原子力災害伝承館までは約4キロの距離です。

1から4号機全景を見る

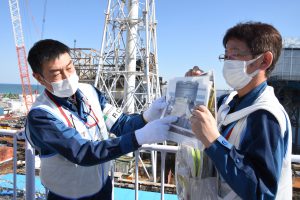

マスクや手袋などの装備を受け取り、マイクロバスに乗って出発です。最初の降車地点は、1号機や2号機から100mほど離れた高台(5)(高さ35m)。菅義偉首相も昨年9月に視察に訪れた有名な場所です。

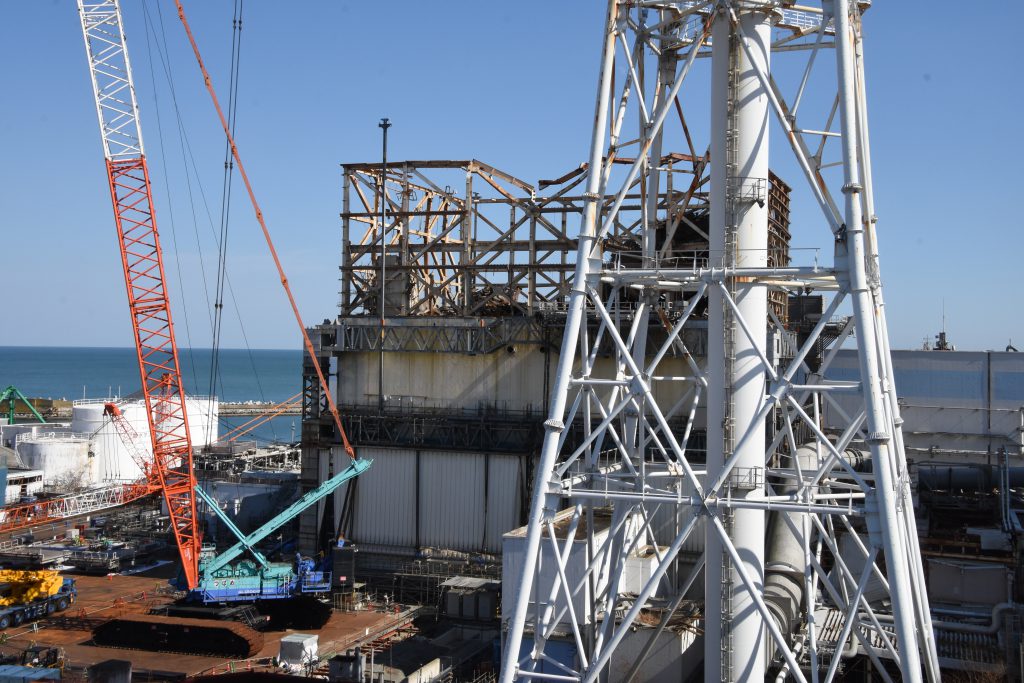

ここからは、1号機から4号機までの外観を見ることができます(6)(7)。

1号機はまだ、爆破で壊れた建屋の鉄骨が剥き出しのままです。2号機から4号機は、燃料取り出しなどのため、さまざまな形式の建屋が後付けでくっつけられています。その隙間からは、爆発してぼろぼろになった外壁が見える部分があります。

ここから放出された放射性物質が広がって16万人以上が避難し、今も何万人も元の生活に戻れず、事故の後始末に少なくとも21.5兆円かかるのか、税金や電気料金で払うのかと思うと、ため息が出るところです。

この高台が取材で回った中ではもっとも放射線量が高く、1時間あたり約100マイクロシーベルトでした。10時間ここに滞在すると、一般人の年間許容限度(1ミリシーベルト)になる計算です。高台の縁から数メートル下がって少し見通しの悪い所にいくと線量は2割ほど下がることから、原発から強い放射線が放出されていることを知ることができます。

原発の海側へ

免震重要棟そばの施設で長靴やヘルメットといった装備を受け取って、別のバスに乗り換えて発電所の海側に向かいます。千島海溝で発生する大津波に備えた防潮堤(8)(敷地からの高さ1.1m、海面からの高さは小名浜港工事基準面(O.P.)で12.4m、東京湾平均海面(T.P.)では11m)が昨年完成したばかりです。

ただし、日本海溝で発生する津波はもっと高いとわかり、防潮堤をさらに2mから4m程度、嵩上げする計画が進められています。

この地点からは海を見下ろすこともできます。敷地の海面からの高さは約10mですが、思っていたより高く感じました。3階建ての建物の高さに相当します。この高さが「津波がここまで上がってくるはずはない」という東電の思い込みにつながったのかもしれません。しかし東北地方太平洋沖地震で襲来した津波は、この敷地をさらに上回り、高さ約13mもありました。海がそこまで持ち上がった当時の姿を想像してみました。津波で壊された施設(9)も近くに残されています。

4号機の近くには、事故のすぐ後につくられたアウターライズ津波(日本海溝に沈み込む前の太平洋プレートの中で起きる正断層型地震が起こす津波。1933年の昭和三陸津波が典型例)対策の防潮堤(10)もまだ残っています。

金籠に石を詰めたものを積み上げたものですが、これからコンクリート製に変えていくそうです。

増え続ける汚染水タンク

海側から回り込んで、4号機の前で降車します(11)。

4号機のすぐ近くでも線量は毎時50マイクロシーベルトで、1、2号機近くの高台より低いです。4号機は建屋が爆発したものの、当時は運転停止中で炉心に損傷はなかったからです。ただし、ここから3号機、2号機に近づけば線量はどんどん上がっていきます。

続いて、バスの中から新設されたばかりの汚染水タンク(12)に近づいてみます。福島第一原発では、地下水や雨水が原子炉建屋に流入することから、毎日約140トンずつ汚染水が増え続けています。この汚染水を処理したものを貯蔵するタンクが敷地内に137万トン分作られていますが、近い将来満杯になるので、海に流したいと東電は言っています。

1号機から3号機で溶け落ちた燃料デブリの取り出しをこれから進めるにあたり、取り出したデブリ(極めて高い放射線を出すやっかいな廃棄物です)を保管する場所をなるべく原子炉の近くに作るために、タンクを潰したいという狙いがあるようです。

取材の最後に、敷地北側の廃棄物関連施設を造成している現場に向かいます。その途中で、鉄塔が倒れている様子(13)を見ることができました。

事故当時、福島第一原発に外部から送電していた鉄塔です。この鉄塔のほか、海辺にあって津波の力で折れ曲がったタンクや、建屋の壁に残った津波水位の跡(敷地の上でさらに高さ約5mまで遡上している)を、東電は事故の記憶として保存するそうです。

「30年で廃炉」の幻想

全工程約6時間の取材で、被曝量は20マイクロシーベルトでした。胸のX線集団検診の被曝量より小さいぐらいです。

取材日のちょうど1週間前に福島で最大震度6強の地震があり、福島第一原発でも格納容器の水位や圧力が下がる影響がありましたが、敷地の環境に異常が起きるほどのことはなかったようです。

私たちが取材したように敷地内を視察する人を年間2万人まで増やしたいというのが東電の計画でした。しかし新型コロナの影響で難しくなっているそうです。2019年度は1万8千人でしたが、緊急事態宣言で受け入れをストップ、昨年7月に一部再開したものの、再び緊急事態宣言で止まってしまったため2020年度は激減しそうだということです。

東電と国は、「事故後、30年から40年後までには廃炉完了」と言っていました。すでに10年経過し、締め切りは30年後になりました。

その時、福島第一原発はどのような姿になっているのか、取材の最後に尋ねてみました。

東京電力ホールディングスの福島第一廃炉推進カンパニーのリスクコミュニケーター(ようするに広報担当)の松尾桂介さんは、「最後の形はまだ決まっていません」と説明してくれました。溶け落ちたデブリを取り出すところまでは少なくともやりたいというのが、東電の考える「廃炉」だそうです。穴の開いた原子炉の容器や建物など高い放射線を発する膨大な残骸をどうするのか、などは何も決まっていないそうです。

「廃炉」という言葉で、30年後には福島第一原発の全体が更地の緑地に戻っているようなイメージを持ってしまいそうですが、それは全くの幻想なのです。

最低限の目標とするデブリの取り出しも、技術的にうまくいくのかまだわかっていません。「今の時点で『40年は無理』なんてとても言えない。もうちょっと調べさせて欲しい。40年を目指して全力でやる。これ自体は、難しい仕事を進める一つの原動力なんです」と、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の山名元理事長は朝日新聞のインタビューに答えています。東電や国が掲げる数字は、巨大プロジェクトを確実に進めるための現実的な数値というより、精神的な目標にすぎないようです。

写真の場所

捜査報告書-390x220.png)