政府の長期評価「異議はなかった」

福島第一原子力発電所の事故で東京電力が被った被害について当時の経営者たちの責任を問う株主代表訴訟(東京地裁)で4月16日、2回目の証人尋問が開かれた。この日の証人は、気象庁の元地震火山部長・濱田信生氏。科学者たちが事故前に福島県沖でどのような津波を予測していたか証言した。

ポイントは二つあった。一つは、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)の長期評価(2002)[1]で、「三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでもMt8.2程度の津波地震が起こりうる」と予測した内容についてだ。濱田氏は、地震学会のトップクラスの研究者十数人が議論を重ねてして形成したもので、「異議を申し立てた人はいなかった」と述べた。二つ目は、インドネシア・スマトラ島沖で2004年に大地震が発生したことが地震学に与えた影響だ。想定外の津波で20万人以上が亡くなったこの地震以降、過去の記録にもとづいただけの地震対策では足りないと考えられるようになってきていたと濱田氏は説明した。

「尊重されてしかるべき」

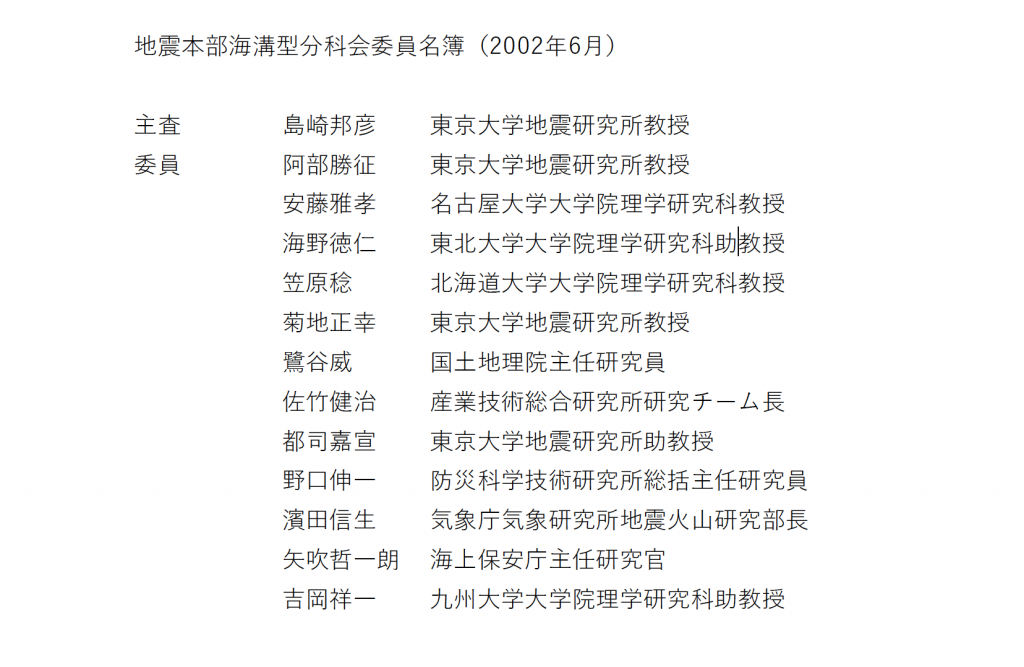

濱田氏は、長期評価をとりまとめた地震本部の海溝型分科会の一員だった(表)。2001年12月7日の同分科会第8回から02年6月18日第13回までの議論で、長期評価がまとめられた様子を証言した。

「当時の地震学界を代表するようなメンバーを集めて、議論をして、激しい意見対立がなく、こういう形でまとまった」

「いろいろわからないことはいっぱいあるわけだけれども、科学的に純粋に、外部の雑音も無視して、検討するとこういう結果になりますよと示したもの。当然尊重されてしかるべきだと思う」

濱田氏は事務局(文部科学省)が議論を主導したという認識もないと述べた。原発の津波想定を作成していた土木学会津波評価部会(電力会社が100%出資)や、国の防災計画をまとめる中央防災会議では、事務局が原案を決めている。それらと比べて、科学者が自由に議論できる地震本部は、電力業界や国による「外部の雑音」の影響を受けにくいというのだ。

分科会では議論の末、三陸沖から房総沖の海溝寄りの領域(地図1、長さ約800キロ)で、1611年(三陸沖、M8.1)、1677年(房総沖、M8)、1896年(三陸沖、M8.2)の3回の津波地震が発生したと判断し、この領域全体のどこかで約133年に一回の割合でこのような大地震が発生すると推定した。

原告側の甫守一樹弁護士は、こう尋ねた。

「三つの地震を日本海溝付近で起きた津波地震とすることについて反対意見を述べた委員はいましたか」

濱田「『私はこれに反対だ』とはっきり言われた方はいなかった」

甫守「(分科会でまとめた長期評価の案には)同様の地震が、三陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りにかけてどこでも発生する可能性があると考えた、とある。M8クラスの津波地震が、どこでも発生する、こういった長期評価の案に対して、分科会の中で反対意見を言った方はいましたか」

濱田「こういう文章でまとめることについて、異議を申し立てた人はいなかった」

付加体と津波地震のつながり「検証されていなかった」

甫守「過去400年間起きていない福島沖で津波地震が起きた記録はないにもかかわらず、その領域でも発生する可能性があると評価をした根拠はどこにあるのでしょうか」

濱田「日本海溝沿いで400年間で3回、津波地震が起きたと。世界の海溝は4万キロある。ここ(日本海溝沿い)はわずか800キロしかない。その中で、ここはおきる、ここは起きないということを区別するような評価はほとんど不可能。今でも不可能だと思います。400年間で3回起きたなら800キロの中で今後もどこかで起きると考えるのが普通ではないかと思います」

甫守「(日本海溝の)北部と南部では海底地形が違う、という認識は、委員のみなさんであったのでしょうか」

濱田「1960年代から海底探査が始まり、精度も上がりつつあり、少しずつ違うということはわかってきていた。南側の茨城沖では海山が潜り込んでおり、そうするとカップリング(プレート境界の固着の様子)とかいろんなものが違うだろうと。そういう意味で違いがあることはみなさん認識していたと思う」

甫守「審議でとりあげられていないが。なぜ議論にならなかったのか」

濱田「そのことが、津波地震が発生するかどうかに結びつくか議論しても結論はでないし、意味がないと思っていたから誰も言い出さなかったのだろう」

甫守「議論をしても意味がないということは、ある特定の海底地形であれば津波地震は起きるけれども、そうでなければ津波地震は起きないという知見は存在しなかったということでしょうか」

濱田「学問的にはいろんなアイデアや仮説は出るのですが、検証されない限りは、長期評価に取り入れるわけにはいかない。そういう意味で議論してもしょうがないと思ったんだと私は理解しています」

甫守「海溝沿いの付加体[2]と津波地震の発生メカニズムが関連しているという説は当時もありましたね」

濱田「付加体が何らかの役割を果たしているだろうということは誰でも考える。アイデアは出てくるけれども、だからここは津波地震が起きやすい、ここは起こりにくいと検証できているものはなかった。現在でも無いと私は思っている。そういう状況なので、問題にしても意味が無いと思ったから、議事録を見ても『付加体』という言葉は一回も出てきていない」

「いろんな人がいろんなことを言っているので、付加体があれば地震の規模が大きくならないという仮説を立てる人もあれば、その反対の仮説を立てる人もいるわけです。しかし、十分に検証できていない。だからそんなに単純に付加体の厚さだけで、津波地震の発生の有無が決まるというのは現時点では無理。2002年当時も今も」

東電元幹部の刑事責任が問われた裁判の判決(東京地裁、2019年9月19日)は、付加体と津波地震の発生関連について重視し、日本海溝沿いの北側領域(宮城県北部より北)と南側領域で付加体の様子が違うのにもかかわらず、長期評価が「どこでも津波地震が起きる可能性がある」としていたことについて、「十分な根拠を示していたとは言い難い」とし、長期評価の信頼性に限界があった理由としていた。

しかし、濱田氏の証言からは、付加体と津波地震の関連はまだ仮説段階にすぎないと考えられていたことがわかる。たった一つの仮説にもとづいて長期評価の信頼性を「低い」と決めつけてしまった刑事裁判の判決は、問題がありそうだ。

「既往最大では不十分」2004年以降に認識深まる

事故前に東電が用いていた津波想定の方法である「原子力発電所の津波評価技術」(土木学会手法、2002)[3]は、地震本部の長期評価と異なり、福島沖や茨城沖では津波地震の発生を想定していない。三陸沖と房総沖だけの発生(過去400年間の既往最大)を予測している(地図2)。

これについて、濱田氏は「中身を見ると、既往最大で、過去に起きたところで同じようなのが起きる形でまとめられていて、それ以外のところで何か起きるとどうするかということについてはほとんど記述がないと私は理解している」と述べた。

そして濱田氏は、2004年12月のインドネシア・スマトラ島沖地震の以降、既往最大にとらわれる怖さを、地震学者たちが強く意識し始めていたと証言した。

大きな地震が起きるとは考えられていなかったスマトラ沖でM9クラスの地震が発生し、地震学者たちは驚いた。その様子を、米国地震学会会長などを務めた世界的な地震学者である金森博雄・カリフォルニア工科大名誉教授の講演[4]を引用して濱田氏は説明した。

金森氏は、プレートが古い(1億年)ので大きな地震が起きないと考えていた場所で巨大地震が起きたとして「こんなところでこんなものが起こるとは夢にも思わなかった」と述べていた[5]。

金森氏は、「こういうことを観測すると、我々はどういうことを考えなければならないかと言うことなんです」「過去のデータをもとに対策を考えるのでは足りない」と述べ、今後の地震予測の課題をいくつか挙げていた。

この中で、福島県沖や茨城県沖について、被害地震が1000年以上起きていないにも関わらず、すごいエネルギーが溜まりつつあると指摘し、「そうするといずれは解放されないといけないから、解放されるとそれこそ、スマトラ地震に匹敵するような地震が起こる可能性はあるわけです」と述べていた。起きうるシナリオの一つとして「1896年の三陸の津波地震みたいなものが起こる」とも予測。これは、地震本部の長期評価と同じだった。

「新しい知見」は増えていた

東電元幹部の刑事裁判で、武藤栄・東電元副社長は「長期評価の根拠となる新しい知見がないので、信頼性はないと思った。津波対策に取り込むことはできないと思った」と証言した(30回公判、2018年10月16日)。そのため2008年7月に、長期評価(津波地震)の対策を実質的に先送りすることを決めたというのだが、「新しい知見がない」というのは、間違った認識だったことがわかる。

実際には、想定外の場所で発生したスマトラ沖地震以降、海溝付近で起きる地震について、地震学者たちは考え方を改めつつあった。2000年代に入り、GPSの観測データから、福島沖に地殻のひずみが蓄積している状況も明らかになっていた。2000年代後半には過去の津波を地層から探る調査(津波堆積物調査)も進み、2007年度には、福島第一から約5キロの地点(浪江町請戸)で、東電の当時の想定(土木学会手法)では説明できない大津波が、過去4000年間に計5回起きていた事実もわかっていた。2002年に長期評価が発表されてから、東電が対策先送りを決める2008年までの間に、長期評価の考え方を支持する「新しい知見」はずいぶん増えていたのだ。

土木学会で、事務局幹事として土木学会手法をまとめる中心となっていた安中正氏(東電の子会社、東電設計の社員)も、刑事裁判の第21回公判(2018年7月24日)で、自身の考え方が変わってきていたことを証言している。

安中氏は、土木学会のアンケートで、2004年時点では、「過去に起きたことがある場所だけで津波地震は発生する」という考え方に重きを置いて回答していたが、2008年のアンケートでは、「どこでも津波地震が起きる」を重視するようになっていた。

安中氏は「全般的には、やっぱりスマトラ津波だとか、全体としての貞観[6]だとか、従来考えられてなかった、いろいろな津波が報告されるようになっているということがあって、やっぱり、少し400年(この期間の歴史記録をもとに津波対策をしていた)では足りないんではないかということの理解というか、そういうふうな気持ちが出てきて、そのところが少し、今のような重みになったんだと思います」と述べていた。

「大学の先生ははっきりものが言えない」

最後に海渡雄一弁護士が濱田氏にこう尋ねた。

「気象庁や原子力安全・保安院の組織におられた経歴からすると、この証言の場に立たれるということについて、精神的な葛藤があったのではないでしょうか。どういうお考えで証言に立たれたのでしょうか」

濱田「地震学者の大多数の人は関わりたくないんですよね。弟子の就職先とかいろんなことを考えるから、大学の先生は、普通ははっきりものが言えない。でも言うべきことは言うべきじゃないかな」

東電原発事故を巡る裁判で、国や東電の主張をサポートする専門家の証言や、意見書は多く提出されている。一方、国や東電の責任追及につながる意見を述べる地震学者は比較的少ない。ただし、それは学会の意見分布を反映しているわけではなく、「どちらの意見が言いやすいか」を示しているだけなのだろう。

[1] https://www.jishin.go.jp/main/chousa/kaikou_pdf/sanriku_boso.pdf

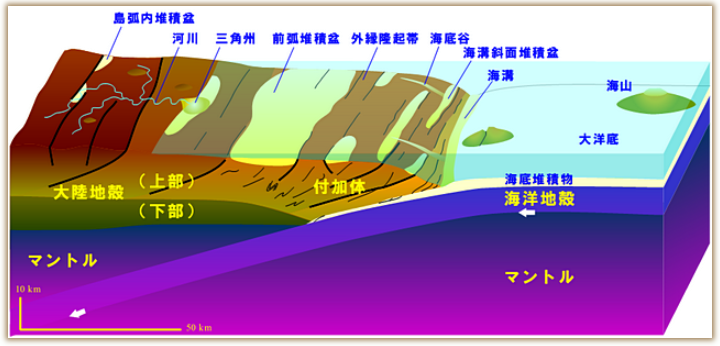

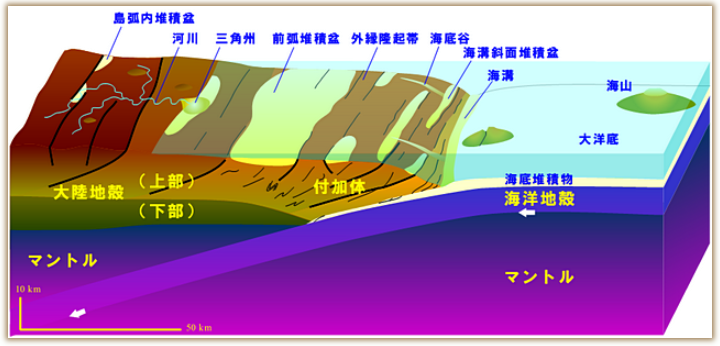

[2] 「海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は、海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に、深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに、海溝にたまった土砂とともに大陸側に押しつけられ、はぎ取られてしまいます。これを付加作用といい、はぎ取られた地質体を「付加体」といいます」

引用元 産技総地質調査総合センターのウェブサイトhttps://gbank.gsj.jp/geowords/picture/illust/accretionary_prism.html

[3] https://committees.jsce.or.jp/ceofnp/node/7

[4] 東海大学海洋研究所地震予知研究センター 特別セミナー 金森博雄先生特別講演会 2005年11月24日

http://www.sems-tokaiuniv.jp/semsweb/Kanamori.html

[5] プレートの年代が若いとプレートの密度が小さくて浮き上がろうとするから、沈み込もうとするときに陸側のプレートとの相互作用が強くなって、カップリング(結合)が強くなって大きな地震が起きると考えられていた。チリ地震(M9.5、1960年)やアラスカ地震(M9.2、1964年)が起きた場所のプレートの年代は2千万年から4千万年。(説明は金森氏の講演から)

[6] 貞観地震(869年)。この地震の調査状況については、前回(2021年2月26日)の証人である岡村行信・産総研名誉リサーチャーの証言に詳しい。

https://level7online.jp/2021/0312/

捜査報告書-390x220.png)