裁判官、武黒元副社長も質問攻めに

福島第一原子力発電所の事故を起こした当時の経営者たちの責任を問う株主代表訴訟(東京地裁)で7月20日、5回目の証人尋問が開かれた。この日は、被告の武黒一郎・元副社長、勝俣恒久・元会長、清水正孝・元社長らへの原告側からの反対尋問や、裁判官からの補充尋問があった。

原告側の弁護士が、証拠の電子メールや議事録等の文書をもとに武黒氏らの証言の弱点を明らかにしていった。そして裁判官は、見えてきた急所を、遠慮なくグリグリと、さらに深く尋問でえぐる。前回の武藤栄・元副社長の時と同様に、「まだ不確かだったから対策できなかった」という証言の不合理な点が、連携プレーで暴かれていった。この記事では、武黒氏への裁判官からの質問を中心に紹介する。(原告側の弁護士による反対尋問については、別の記事を後日レベル7に配信する)

溢水勉強会の警告を放置した武黒氏

2004年12月にインドネシア・スマトラ島沖でM9.1の巨大地震が発生し、インドのマドラス原子力発電所に設計時の想定を超える津波が襲来した。ポンプに浸水して原子炉は緊急停止した。

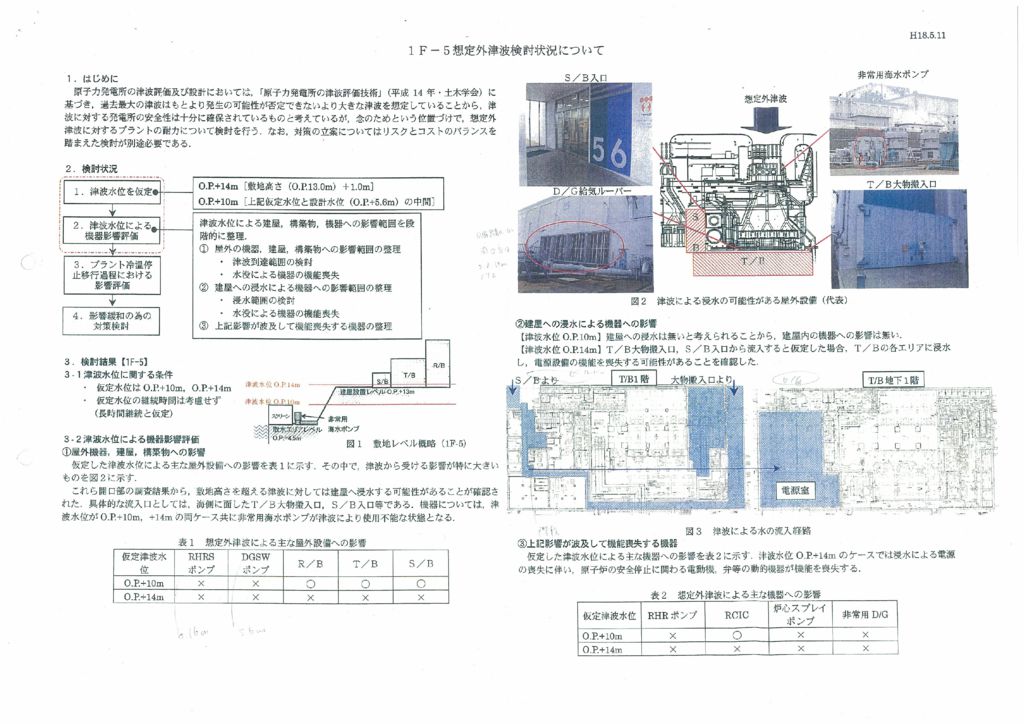

この事故をきっかけに、原子力安全・保安院は電力会社や原子力安全基盤機構(JNES)とともに溢水勉強会を2006年1月に立ち上げた。同年5月の第3回会合で、福島第一原発に土木学会の方法で想定した水位(5.7m)を超える津波が襲来したらどんな事態が引き起こされるか、東電は報告している(図1)[1]。

津波が5.7mを超えると、原子炉の冷却に必要なポンプが壊れ、炉心損傷を起こす恐れがあるとわかった。さらに敷地高さ(1〜4号機は10m)を超えると、大物搬入口、非常用ディーゼル発電機の給気口など複数の開口部から海水が浸水し、全電源を失って炉心溶融になる恐れがあると報告された。

この結果を見て、保安院は津波への危機感を深めた。2006年10月6日に、具体的な対策を検討するよう、電力各社の経営陣に伝えた。武黒氏にも報告されていた。

保安院の指示に、電事連は以下のように答えていたことが記録に残っている。

「電事連の会議体でも議論しており、早急に対応が必要と考えている。上の方からも対応するよう指示されている。まずは、どんな対策があって、それが現実的か否かとの整理から始める予定。今後、適宜、相談していきたい旨回答した上で、年内目処に、電力側の検討成果をもって、保安院と打ち合わせすることとした」[2]

川村久美子裁判官は、この記述に注目した。

「(年内目処とされている)この保安院との打ち合わせについて、報告を受けたのですか」

武黒「知りませんでした。私は議論を聞いていません」

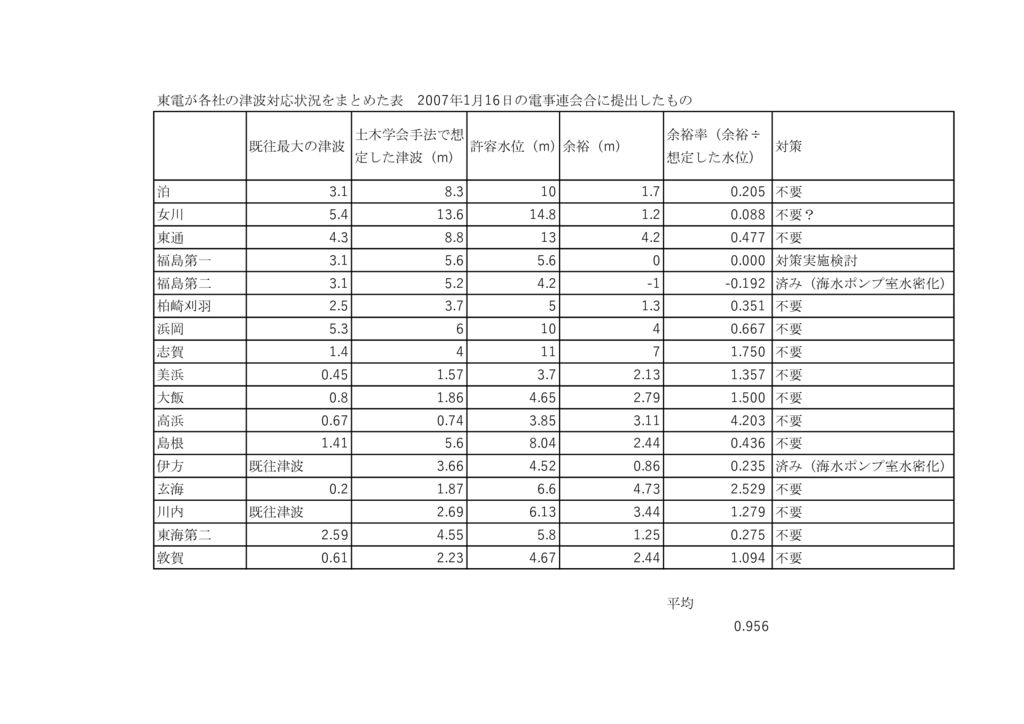

武黒氏は、電事連の会議体(原子力開発対策委員会総合部会)の部会長を務めており、10月以降の動きも知っていたと思われる。電事連が2007年1月にまとめた結果では、福島第一原発が、全国の原発でもっとも余裕がなく、唯一「対策実施検討」とされていた(表)[3]

このとりまとめを担当した東電の社員は「福島第一で非常用海水ポンプの水密化や建屋の追設を検討することになった」と福島第一原発事故後、検察に供述している。2006年2月の段階では、同じ担当者は溢水勉強会の指示への対策案として「侵入経路の防水化」「電源の空冷化」「さらなる外部電源の確保」なども挙げていた[4]。

2006年10月6日に「年内目処」とされていた保安院からの宿題は、2007年4月4日になって、電事連から保安院に伝えられた。しかし内容は「実質ゼロ回答」だった。

「半年も経って出した結論がこれか。電力事業者はコストをかけることを本当にいやがっていると思うと、正直、電力事業者の対応の遅さに腹が立ちました」と保安院の担当者は、検察に供述している[5]。

結局、武黒氏は保安院から具体的対策を指示されながら、「実質ゼロ回答」を決め込んでいたのだ。

裁判長「何か考えなくてもいいと思ったんですか」

武黒氏は、土木学会の方法による予測(5.7m)を超えると、炉心損傷になる恐れがあり、さらに敷地(10m)を超えると全電源喪失から炉心溶融になることを2006年には知っていた。そして遅くとも2009年の4月か5月には、地震調査研究推進本部(推本)の予測に従えば、敷地を超える高い津波が来襲する可能性があることも聞いていた。

朝倉佳秀裁判長「万が一にも事故が起きないようにしないといけないというのは、総論として前提にある。推本の根拠が不確かだとしても、もし正しかったら、万が一にも正しかったら全電源喪失が起きるとわかっていたわけではないですか」

武黒「思いませんでした。推本の15.7mは試計算で、そのまま扱うようなものではありませんでした」

朝倉「福島沖で、地震がありうるかもしれない。年オーダーかけて検討する間に、そこでおきたらどうなるのか、なんら考えなくてもいいと思ったんですか」

武黒「あの領域に波源を想定する必要があるのかはっきりしないと、どういうことが起きるのか確認できないと思っていました」

「津波が発生する根拠は不確か」「津波高さを計算するモデルが確実になるまで対策はできない」「津波で炉心溶融になる予測は、仮定を重ねたもの」などと、武黒氏は検討に何年もかけ続けたことが適切であると証言を繰り返した。

裁判長の疑問は「それで万が一に備えていることになるのか」という点だった。

そもそも未来の自然現象を正確に予測することは困難だ。不確かさが残っていても「グレーは黒」と判断し、大きめに予測して余裕を持って対策すれば万が一にも備えることができる。地震の「揺れ」対策では、それが最低限のルールとなっていた。津波についても、東電以外の会社は、不確さが残る予測に対しても、余裕を持って対策を進めていた(前掲の表参照)。

東電も、地震の「揺れ」については余裕を持って不確さに対処しようとしていた。津波も同様の扱いが必要なことは現場から役員に報告されていた[6]。

ところが、武黒氏や武藤氏は、できるだけ工事を先送りしたい、津波予測の数値を少しでも値切りたいと考えたようだ。そして、津波対策までの時間稼ぎをした4年の間に、津波による事故を引き起こした。少しぐらい先送りしても、その間にまさか本当に大津波が来る可能性は低いだろうと、武黒氏は武藤氏と同じように、自然現象の「万が一」を甘く見ていたのだろう。

推本の「不確さ」を検討するのに4年もかける。それも地震の研究を専門としない学会で検討させる。武黒氏の証言ぶりからは、その経営判断が「不確さ」を適切に扱うため熟慮した結果とはとても思えなかった。

結局、先延ばしの責任を見えにくくするために、「まだ不確かだった」「まだ仮定の段階」と、言い訳しているようにしか聞こえなかった。裁判長と武黒氏、あるいは前回の武藤氏のやりとりで、「不確さ」という言葉は、責任逃れのカモフラージュにすぎないことは、鮮明になってきたようだ。

[1] https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3532877/www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2012/05/240517-4-1.pdf

[2] 甲471 2006年10月6日 保安院→電事連 口頭指示のメモ(電事連作成)

[3] 甲346 東電・長澤和幸氏の供述調書 資料

[4] 甲345 東電・長澤和幸氏の供述調書 資料5 「想定外津波に対する機器影響評価の計画について(案)」2006年2月15日

[5] 甲354 保安院・小野祐二氏の供述調書

[6] 例えば、2008年2月16日の御前会議資料には、津波水位の見直し(案)の理由として「指針改訂に伴う基準地震動Ss策定において海溝沿いモデルを確定論的に取扱うこととしたため」と書かれている。Ss策定については「新耐震指針に規定された「不確かさの考慮」に関して、国(地震調査研究推進本部)による新知見などを踏まえ、保守的な設定を考慮して、基準地震動Ssレベルの嵩上げ」と書かれている。ようするに、福島第一原発のSs策定(想定する揺れ)では、これまで想定していなかった福島県沖の日本海溝沿いで、推本が予測した巨大地震が起きうると考えて揺れを計算し、設計に反映することになった。不確かな地震でも、念のために想定しておこうという保守的な設定が新耐震指針(2006)で求められていたからだ。Ss(揺れ)で想定したのだから、津波を起こす地震としても想定しなければならない、と津波想定の担当者はここで書いているのだ。

捜査報告書-390x220.png)